Assistimos atualmente no Brasil à implementação de um golpe de Estado claramente delineado há meses, quando certos integrantes do Legislativo e do Judiciário – aqueles de modo ostensivo e estes com alguma discrição – sugeriam medidas e linhas de ação que resultariam no esvaziamento e neutralização do Executivo.

Como se sabe, o povo brasileiro, ao eleger Jair Bolsonaro, o fez na intenção de vê-lo não apenas vencer este ou aquele problema, este ou aquele partido, mas todo um estamento que, por mútua sustentação, torna praticamente inviável que o país se livre da corrupção endêmica que o paralisa, assim como da tirania política organizada que fomenta esta corrupção e dela se alimenta. O problema não se encontra tanto na estrutura formal do poder, mas na matéria falida que a condena. O problema não está nas instituições legislativas e judiciárias, mas na maioria que hoje irremediavelmente as controla. Ao dizer aqui, portanto, “Congresso” ou “STF”, não significo com isto as instituições em si, mas certa matéria humana predominante que as enferma de modo terminal.

A incógnita que permanecia no horizonte era se o presidente teria de fato uma massa crítica institucional que lhe permitisse atuar e reverter esse quadro; daí a enorme ênfase que se dava à eleição de uma base de apoio parlamentar. Lamentavelmente, uma parte significativa dos apoiadores nominais de Bolsonaro se mostrou oportunista e desleal, e terminamos com um Congresso quase tão hostil quanto antes, à exceção de um punhado de heróis notáveis que por infelicidade são voto vencido naquela casa.

É desnecessário nos demorarmos aqui a relembrar os inúmeros desmandos do Congresso, que não só procrastina reformas vitais exigindo “articulação”, mas deliberadamente deixa que caduquem medidas provisórias respaldadas por – no mínimo – 55 milhões de votos; um Congresso que hoje é uma verdadeira Galápagos de jabutis, e que, quando não logra inseri-los num dispositivo legal, simplesmente altera o dispositivo e lhe dá efeito contrário ou totalmente distinto do original, para que sirva de ferramenta política. A propósito, como hoje vemos com nitidez, nem mesmo o Executivo está a salvo, visto que caíram as máscaras de vários governadores ou prefeitos, que não apenas se reúnem fora da agenda com um oficial estrangeiro sem o chanceler ou o chefe nacional do Executivo, mas que fazem uso de poderes hipertrofiados não previstos em lei e de forma completamente imoral, com intenções que todos podemos claramente divisar.

Mas retomemos o fio. Houve, portanto, aqueles que julgavam que Bolsonaro conseguiria suficiente poder de “caneta” para virar a mesa e viabilizar o país, movendo os hesitantes pelo exemplo e os corruptos por medo da execração popular. Porém houve aqueles – e entre eles lamento incluir-me – que anteviam algum tipo de impeachment, golpe ou usurpação de poder, uma vez que não podem realmente conviver o Brasil que o povo deseja e o estamento que aí vigora; o estamento, reconhecendo um perigo vital, mal deixaria o presidente governar um ano até que se chegasse a um impasse. O impossível de prever era que uma pandemia apresentasse armas extras para que se fizesse o tempo contar contra Bolsonaro, asfixiando a economia do país e causando enorme sofrimento aos cidadãos, enquanto se gasta o décuplo do normal com hospitais e equipamentos não licitados, aprovando-se ademais que se envie essa conta irresponsável à União. O dano é tão grande e são tantas as restrições impostas à reação de Bolsonaro como presidente, que é razoável pensar que o atual pedido de impeachment seja apenas mais uma ferramenta de tortura disponível, mas nada que queiram levar a cabo necessariamente: na presente situação, podem-se fazer todos os males que vemos e ainda lançar a culpa sobre aquele que detém o mandato, mas que foi impedido de resolvê-los.

O leitor perspicaz ao menos suspeita de que o impasse antevisto encontra-se diante de nós neste momento que vivemos. Bolsonaro nem sequer pode mencionar os outros dois poderes sem que estes (e a imprensa) acusem-no de interferência, mas diariamente somos obrigados a aceitar um Legislativo que se veste de Executivo e um STF que se quer Legislativo – e não apenas isso: um STF que hoje move inquérito manifestamente ilegal – não sou eu quem o diz, mas o próprio Prof. Modesto Carvalhosa, por exemplo – para calar críticas a seus ministros e proibir apelos ao presidente que, como veremos, encontram-se na mais plena legalidade.

Apesar de Bolsonaro haver manifestado como presidente um grau de paciência que nunca acreditei existir em sua pessoa, cada tentativa de diálogo com os caciques de sempre vinha sugerindo que não é possível promover-se adequadamente o bem comum tentando compromissos idôneos com quem não tem palavra. Cada esforço lícito de diálogo era lido por seus oponentes como fraqueza. Portanto, um número crescente de cidadãos vem se inclinando à conclusão (ao menos razoável) de que não adianta insistir em jogar xadrez com um adversário que a cada momento troca as cores do tabuleiro, move torres por diagonais, tira peças novas do bolso e ainda diz na cara dura que está sendo injustiçado. Riem de qualquer pedido, pacto ou decisão executiva que de início os onere, pois confiam em poder blindar-se contra suas consequências maiores simplesmente reinventando as leis ou pedindo que reinventem sua interpretação. Este tipo de jogo contém a promessa de uma derrota.

Anos atrás, um contingente de eleitores fiéis de Bolsonaro – à época um parlamentar – já julgava que a falência orgânica das instituições era uma realidade, e que, portanto, batalhar neste campo tendia a perpetuar a ruína do país, ou a mantê-lo como um zumbi embalsamado. Como então os males viessem igualmente dos três poderes, argumentava-se pela via do direito natural para sugerir que, mesmo não estando prevista na lei positiva uma intervenção militar movida por iniciativa própria das Forças Armadas, seria absurdo não apoiá-la caso fosse uma solução, assim como é absurdo deixar uma casa pegar fogo porque há uma lei proibindo que se molhem os carpetes. Naquela época, porém, ao menos havia certa base jurídica para atuar legalmente contra essas pessoas, mas, surpreendentemente, por serem uma minoria, ninguém se preocupava em criminalizar sua opinião mediante a Lei de Segurança Nacional.

Hoje, porém, a situação é bastante diferente.

Primeiro, porque os desmandos e as usurpações de atribuição cometidas por certos integrantes dos outros dois poderes já esgotaram o limite do opinável e hoje só podem ser lidas na clave do ridículo; o abuso é visível como a luz do dia. Dentre aqueles que elegeram Bolsonaro, é hoje enorme o número de pessoas que não vê outra solução senão uma intervenção para dar fim aos repetidos intentos de anular uma eleição presidencial. É igualmente enorme o número daqueles que apenas a consideram uma das soluções possíveis, e que não a repudiariam caso acontecesse.

Segundo, porque hoje os pedidos de intervenção são feitos ao próprio chefe eleito do Executivo, exatamente como reza o Artigo 142 da Constituição Federal, o que torna tais manifestações absolutamente legítimas e imunes a quaisquer leituras dos artigos 22 ou 23 da Lei de Segurança Nacional – a qual, ainda que mostrasse um conflito verdadeiro com o texto constitucional, seria subordinada a este, que se configura como lei maior. A criminalização de pessoas que se reúnam pacificamente, sem vandalismo ou violência, para pedir ao presidente o uso de um recurso constitucional é ela mesma um crime. E um crime cínico, que sob a bandeira da “defesa à democracia” suprime a manifestação de apreço popular por um recurso previsto em lei, que visa a resgatar precisamente uma democracia que – segundo a livre opinião daqueles manifestantes – hoje já não vigoraria mais e necessitaria de medidas excepcionais para se reinstalar.

O mais escandaloso neste caso é que os mesmos que precipitam o país numa crise institucional depois acusam de ruptura aqueles populares que reagem contra ela; evocam a Lei de Segurança Nacional contra os que “querem acabar com a democracia” – o que é falsidade manifesta, pois a intervenção é constitucional, como aliás recentemente observou ninguém menos que o Dr. Ives Gandra Martins – mas não enquadram nos mesmos artigos desta lei outros cidadãos muito conhecidos que manifestam seu apoio à invasão de domicílios, à invasão de fazendas por gente vestida de vermelho, à violência entre classes, enfim, a regimes genocidas cuja vida diária é mil vezes pior que qualquer regime de exceção que o Brasil tenha vivido. Por alguma estranha razão, não se evocou contra estes a Lei de Segurança.

Terceiro, porque o povo despertou para o fato de que aqueles que hoje repetem a palavra “democracia” como mera chantagem emocional são os mesmos que se empenham permanentemente em evitar a todo custo que o cidadão tenha sua vontade obedecida. Não basta criar empecilhos dentro de suas próprias atribuições: para estes há que impedir o funcionamento do único poder que não comandam. Fingem escandalizar-se diante de “atentados à democracia”, ao “estado de direito” e à “legalidade” enquanto procuram fazer de exemplo aqueles cidadãos que ousaram propor possivelmente a única solução legal que não conseguiriam contornar ou anular.

Não é à toa, portanto, que hoje há enorme preocupação com criminalizar e rotular o clamor popular pelo uso – ou mera abertura ao uso – deste recurso, o que (ao menos a mim) sugere fortemente que ele talvez seja de fato a única solução eficaz. Daí o esforço de repetir o mantra cínico da preservação da democracia – como se a impunidade perene com que botam a perder o país ante os olhos do povo não demonstrasse que essa palavra não representa mais uma realidade experimentada, mas um bordão que visa a perpetuar um mecanismo institucional materialmente falido e parasitário. A grande imprensa, como é previsível, trata um recurso constitucional como se fosse pauta alheia à legalidade e seleciona cuidadosamente alguns generais da reserva para chamá-lo uma “aventura”, na intenção de desautorizar o presidente, desmoralizá-lo junto à tropa e dar-lhe a imagem de um louco solitário.

Quanto ao tema dos generais, uma observação importante: há boas pessoas que, após observar e reprovar certas atitudes de alguns deles (da reserva ou mesmo da ativa), repudiam a intervenção como se ela fosse colocá-los no comando do país ou como ela se dependesse deles para existir, e fosse portanto inviável. Nenhum dos dois me parece verdade. Primeiro, mesmo que alguém nutra desconfiança por alguns desses oficiais, a intervenção, conforme reza o Artigo 142, não entrega aos generais qualquer atribuição ou protagonismo dos chefes dos Poderes, senão que depende destes (ou, no caso em questão, do chefe do Executivo) para sua implementação segundo a letra da lei. Em segundo lugar, a anuência perfeita do generalato é – vênia feita ao cargo – menos relevante do que se imagina. O chefe supremo das Forças Armadas é o presidente, e ele não está obrigado a pedir a este ou àquele oficial que aprove uma ordem dirigida a seus subalternos. Assim como um tenente não está obrigado a ordenar a um sargento que este ordene a um cabo que ordene a um soldado, tampouco está obrigado o presidente a correr toda a hierarquia de comando em vez de pedir diretamente a um cabo e um soldado que façam a limpeza de alguma instalação, por exemplo. Ademais, o que se pode perceber é que, quanto mais se desce a hierarquia, mais se expande e consolida a adesão da tropa ao presidente.

De qualquer modo, quaisquer que sejam as circunstâncias pelas quais lamentavelmente talvez se chegue à necessidade de aplicar este recurso, é minha opinião pessoal que, se for o caso, ele deveria ser empregado de maneira franca e ostensiva.

Em primeiro lugar, porque seu uso velado ou envergonhado alimentaria a premissa equivocada de que se cometeria algum tipo de crime ou mal, o que não é só falso, mas perigoso. Não há que usá-lo como ferramenta de intriga palaciana, no desejo de salvar aparências de “estabilidade democrática”; fazê-lo sinalizaria (certa ou erradamente, não importa) medo de ferir as susceptibilidades dos seus objetos de ação, da imprensa ou da tal “comunidade internacional”, por exemplo – o que seria retornar precisamente à hipnose e à síndrome de Estocolmo das quais o país tanto sofreu para se libertar.

Em segundo lugar, porque tal uso (velado e envergonhado) seria inócuo contra o atual estado de coisas, e poderia até agravá-lo. Todo o poder dos elementos corruptos que hoje mantêm o país como refém reside, como lucidamente se apontou anos atrás, no uso da “caneta”, isto é, na transformação de sua vontade em ação por meio do cargo que lhes foi confiado em suas instituições. Isto não significa menosprezar o poder da caneta. Quando usado com autoridade, ele obriga na consciência, o que é superior no homem honesto à obrigação por ameaça na carne. Não obstante, quando desprovido de autoridade – que, em termos políticos, equivaleria ao depósito de confiança de uma sociedade na capacidade e intenção de alguém (ou algo) a promover o bem comum – o uso da caneta torna-se mera tirania burocrática. Só que este tipo de tirania, para manter a eficácia de suas ações, continua dependendo da presunção de normalidade institucional, e passa então a redobrar constantemente a pressão por manter estas aparências e vedar de todos os modos o seu questionamento. Quanto mais distante se encontra do real fundamento de seu poder, mais se faz necessário a quem atua deste modo que se extrapole e intensifique a severidade de suas medidas. E é por isso que a tirania burocrática, que depende de manter este jogo de aparências, tende a tornar-se a mais inexorável e obsessiva de todas. Se enfrentada com deferência e timidez, apenas se encoraja, se fortalece e redobra seus ataques. Mas, se enfrentada com firmeza explícita e com a negação ostensiva de seus pressupostos, desfaz-se como uma bolha de sabão.

Nota final: é importante reiterar que a autoridade e o cargo não são coisas idênticas, embora assim nos desejem fazer crer muitos dos que perderam a primeira, mas mantiveram o segundo. Se o fossem, o mero cargo daria respaldo a um juiz (por mero exemplo) a ler numa lei o sentido rigorosamente contrário ao de sua letra, como na situação meramente fictícia de quem separasse um impeachment da sua pena de inelegibilidade, por exemplo. Mas isso não é verdade; ele poderia ainda estar em seu cargo, mas haveria minado sua autoridade. Ou ainda, se um parlamentar decidisse aprovar uma lei que afirme que certas pessoas não são mais pessoas, seja por sua etnia, seja pelo fato de não haver ainda saído do ventre de suas mães, tal parlamentar poderia até manter intocado seu cargo, mas minaria naquele mesmo ato a sua autoridade.

Publicado em 06/05/2020

Luiz Astorga

Professor, tradutor e doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Chile

Fonte: https://revistatercalivre.com.br/app/noticias-suplementares/um-cabo-e-um-soldado__52

![]()

Postado por Gilvan VANDERLEI

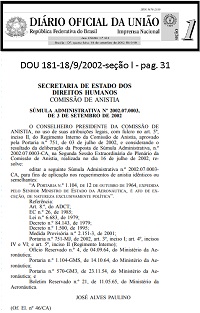

Ex-Cabo da FAB – Atingido pela Portaria 1.104GM3/64

E-mail gvlima@terra.com.br

Sem Comentários do post " À quem interessar possa saber e acompanhar… Assunto: Política – Um cabo e um soldado "

Follow-up comment rss or Leave a TrackbackObrigado! Você acaba de acessar uma página aberta aos internautas interessados em divulgar, neste espaço, textos opinativos como: artigos, contos, crônicas, obras literárias, resenhas e opiniões diversas sobre a nossa sociedade.

É importante esclarecê-lo que as referidas publicações são de exclusiva responsabilidade de seus autores. O site de notícias www.militarpos64.com.br fica isento de qualquer punição prevista nos códigos civil, criminal, consumidor e penal do Brasil.

Escreva seu Comentário